Estábamos celebrando nuestro quinto aniversario en un restaurante elegante de Valencia. La noche parecía perfecta: velas encendidas, música suave, y mi esposo, Adrián, sonriendo como si nada pudiera romper aquella escena. Pero todo cambió cuando me levanté para ir al baño. Al lavarme las manos, una mujer de unos cuarenta años se acercó con el rostro tenso. Me susurró casi sin aliento:

—“Tu esposo ha puesto algo en tu bebida… ten cuidado.”

Me quedé helada. Mi primera reacción fue pensar que estaba loca o que se trataba de una confusión absurda. ¿Adrián? Él, que siempre se mostraba atento, detallista, dulce… ¿cómo podría hacer algo así? Intenté reírlo por dentro, pero mi estómago se cerró de golpe. Había algo en la mirada de aquella mujer, un miedo real, una urgencia que no podía ignorar.

Salí del baño con las piernas temblorosas. Cuando regresé a la mesa, Adrián estaba mirando su móvil, aparentemente tranquilo. Me senté, sonreí fingiendo normalidad, aunque sentía un frío recorriéndome la espalda.

—“¿Todo bien, Laura?” —preguntó, sin levantar mucho la vista.

Asentí, pero dentro de mí solo había ruido, dudas, corazones latiendo demasiado fuerte.

En un momento en que el camarero vino a dejar otro plato, Adrián giró la cabeza y yo actué sin pensar. Tomé mi copa y la intercambié con la suya en un movimiento tan rápido que me sorprendió a mí misma. Mi pecho ardía. ¿Estaba haciendo una locura? ¿Y si aquella mujer solo quería asustarme? ¿Y si yo estaba destruyendo mi matrimonio por una mentira?

Pero también estaba el otro extremo: ¿y si era verdad? ¿Y si esa copa guardaba una intención escondida que podría cambiarlo todo?

Diez minutos después, mientras él levantaba la copa —antes la mía— y la llevaba hacia sus labios, sentí que la realidad se partía en dos. Mis manos sudaban, mis ojos no podían apartarse de él. En ese instante, supe que algo terrible o revelador estaba a punto de ocurrir.

Y entonces… él dio el primer sorbo.

La expresión de Adrián cambió casi de inmediato. No fue un gesto dramático, ni un colapso repentino como en las películas. Fue apenas un parpadeo más lento de lo normal, una respiración que se volvió pesada, un gesto de incomodidad que él intentó disimular.

—¿Estás bien? —pregunté con voz temblorosa.

—Sí… sí, creo que… solo me mareé un segundo —respondió, masajeándose la sien.

Mi corazón golpeaba tanto que casi no podía escuchar nada más. Él seguía intentando conversar, pero su lenguaje corporal era otro: se inclinaba ligeramente hacia adelante, respiraba con esfuerzo, y su mirada tenía un brillo extraño, como si estuviera perdiendo el enfoque.

En plena tensión, mi mente empezó a correr: ¿qué había en esa copa? ¿Lo suficiente para hacer daño? ¿O solo algo para adormecerme y aprovecharse de mí? Recordé discusiones recientes: su obsesión con controlar mis horarios, su ira cuando mencioné que quería volver a trabajar, y, sobre todo, esa vez en que encontré mensajes sospechosos en su móvil, mismos que él juró que “no significaban nada”.

La mujer del baño apareció repentinamente en la entrada del salón, mirándonos. Sus ojos se clavaron en los míos y luego en Adrián. Me hizo un gesto leve, una señal para que actuara. Después desapareció.

Respiré hondo y tomé una decisión.

—Adrián, no te ves bien. Voy a llamar a un médico.

—No hace falta… estoy bien… —Pero su voz salió más grave, arrastrada.

Intentó levantarse, pero sus piernas fallaron y se desplomó de rodillas junto a la mesa. La gente empezó a mirar, algunos a acercarse. Yo temblaba, pero mantuve la calma suficiente para avisar a los camareros.

Mientras esperábamos la ambulancia, él me miró con un pánico que nunca antes le había visto.

—Laura… no… no llames a nadie…

—¿Qué pusiste en mi copa, Adrián? —pregunté en voz baja.

Sus ojos se abrieron aún más, como si la culpa hubiera salido disparada desde el fondo de su alma.

—No quería… hacerte daño… solo… que no te fueras…

Aquella confesión me partió en dos. No sabía si sentir rabia, miedo o una tristeza profunda. Cuando llegaron los paramédicos y se lo llevaron, su mano temblorosa se soltó de la mía.

Y yo me quedé allí, rodeada de murmullos, aún temblando, sin saber qué pasaría a continuación… ni qué verdad iba a salir a la luz cuando los análisis revelaran lo que había en aquella copa.

Las horas siguientes las pasé en la sala de espera del hospital, con las piernas cruzadas, descruzadas, cruzadas de nuevo, incapaz de mantenerme quieta. Un médico salió finalmente con un sobre en la mano.

—¿Eres la esposa de Adrián Gómez?

Asentí.

—Su estado se está estabilizando. Ingerió una cantidad moderada de un sedante fuerte. Lo suficiente para alterar la conciencia… no para provocar un daño severo. Pero… claramente no fue un accidente.

Sentí un vacío en el estómago.

—¿Qué tipo de sedante?

El médico me dio el sobre. Allí estaba el nombre: Zolpidem. Un medicamento que Adrián tenía recetado desde hacía meses por insomnio… pero que jamás pensé que pudiera usar contra mí.

Me permitieron entrar a verlo. Estaba conectado a suero, más pálido que nunca. Cuando abrí la puerta, sus ojos se entreabrieron.

—Laura… perdóname… —susurró.

Yo apreté la mandíbula.

—¿Por qué lo hiciste?

Él desvió la mirada.

—Pensé que… si estabas más tranquila… más relajada… podríamos hablar sin discusiones. Tenía miedo de que me dejaras. Miedo de que descubrieras cosas que no quería explicar.

Mi corazón se heló.

—¿Qué cosas?

No respondió. Solo empezó a llorar.

Yo sabía que esa respuesta significaba una verdad mucho más oscura. Y de pronto, la mujer del baño volvió a mi memoria. ¿Quién era? ¿Cómo sabía lo del sedante? ¿Por qué se acercó a mí?

Salí de la habitación, decidida a encontrarla. Pregunté en recepción, pregunté a los paramédicos, pregunté incluso en el restaurante llamando desde mi móvil. Nadie sabía nada. Era como si hubiera desaparecido. Pero dejó una pregunta clavada en mi mente:

¿Y si no era la primera vez que Adrián intentaba algo así?

Volví a casa esa noche sin haber dormido nada. Miré nuestra sala, nuestros cuadros, nuestras fotos… y me pregunté cuántas de aquellas sonrisas escondían miedo que no supe ver.

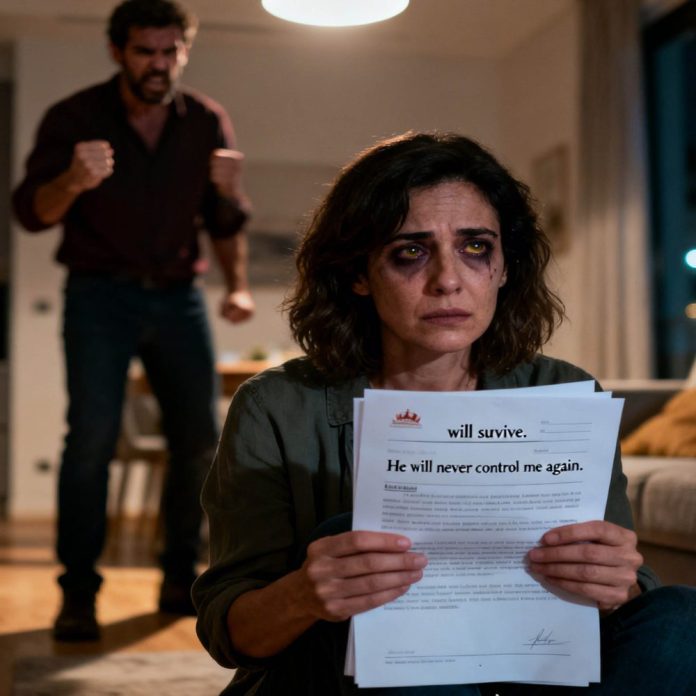

La policía me llamó al día siguiente para tomar declaración. Yo conté todo. Absolutamente todo. Lo de la copa, lo de la mujer, la confesión de Adrián. Ahora él está bajo investigación. Y yo estoy tratando de entender cómo el hombre con el que me casé se convirtió en alguien capaz de drogarme para “no perderme”.

A veces, al pensarlo, me recorre un escalofrío.

Y otras veces, solo siento alivio de haber cambiado esa copa a tiempo.

Si fueras tú, viviendo en España y escuchando una advertencia así en un baño, ¿habrías hecho lo mismo que yo? Me encantaría leer tu opinión y saber cómo lo verías tú en mi lugar.