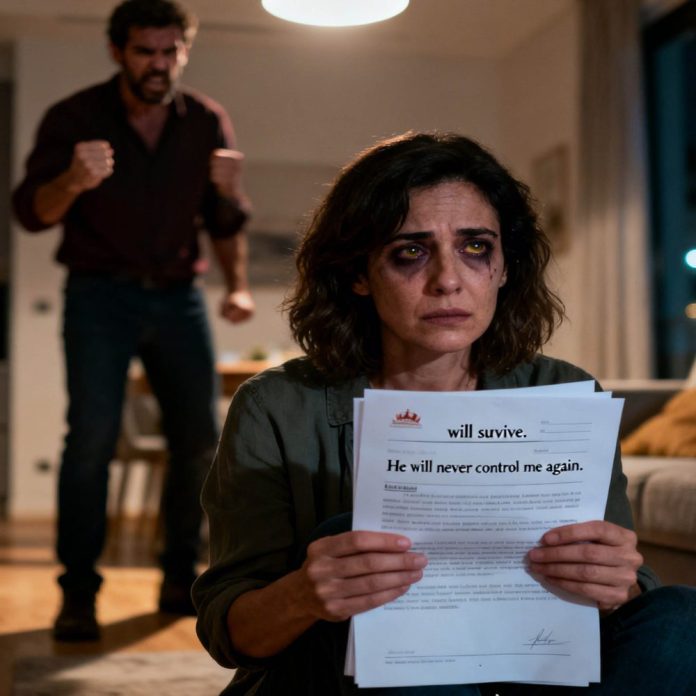

Cuando escuché a Daniel decirme: “—Ya no vales nada para mí”, mientras me empujaba contra la pared y maldecía a toda mi familia, supe que algo más oscuro se escondía detrás de su desprecio. Llevábamos diez años casados. Yo había dejado mi carrera para apoyarlo cuando inició su empresa de reformas en Valencia, aportando casi todos mis ahorros como capital inicial. Sin embargo, en los últimos meses su actitud había cambiado: llamadas secretas, reuniones nocturnas y una frialdad que quemaba más que cualquier grito.

Aquella misma noche revisé por primera vez su portátil. No me enorgullece, pero necesitaba respuestas. Encontré correos con su abogado planeando una demanda de divorcio. El objetivo era claro: declararme “dependiente económicamente” y quedarse con casi todo el patrimonio común. Incluso hablaban de provocarme psicológicamente para forzar errores que usaran en mi contra.

Leí línea por línea sin poder respirar.

En silencio, sin enfrentarlo, tomé una decisión impensable: transferí legalmente 50 millones —mi inversión original— a una cuenta personal protegida por documentos previos de propiedad individual que siempre había conservado. No estaba robando nada. Solo recuperaba lo que era mío antes de que su juego avanzara.

Durante los siguientes días, Daniel actuó como si fuera el vencedor. Caminaba con una sonrisa soberbia, me ignoraba o me lanzaba frases degradantes. “—Prepárate para quedarte sin nada”, me advirtió una tarde. Yo bajé la mirada como si estuviera derrotada.

Una semana después llegó el golpe: presentó la demanda de divorcio. Me llamó para anunciármelo, seguro de su triunfo.

—“Todo está cerrado. No tienes escapatoria”, dijo con arrogancia.

Yo solo respondí:

—“Entonces nos veremos en el juzgado.”

En la primera audiencia, mientras él mostraba sus cálculos frente al juez, el funcionario revisó los documentos financieros actualizados. Noté cómo el color se le iba del rostro a Daniel.

—“¿Dónde están los fondos?”, preguntó el magistrado.

Daniel buscó mis ojos, confundido, sudando.

Fue entonces cuando entendió lo que yo había hecho…

Y todo lo que había planeado, comenzaba a derrumbarse frente a él.

Daniel balbuceó que debía tratarse de un error bancario. Su abogado pidió una suspensión inmediata para revisar los movimientos. Yo permanecí en silencio mientras entregaba al juez la carpeta que había llevado conmigo desde el inicio: contratos antiguos, registros notariales, comprobantes de transferencia y la separación legal de mis bienes previos al matrimonio.

El silencio en la sala fue absoluto.

El juez leyó con detenimiento. Cada página parecía cortar un poco más la seguridad de Daniel. Finalmente levantó la vista.

—“Los fondos transferidos pertenecen legalmente a Sofía Martínez. No forman parte del patrimonio conyugal.”

Daniel se levantó de golpe.

—“¡Eso es imposible! ¡Ella no podía hacerlo!”

—“Sí podía —respondió el juez—. Usted conocía esos acuerdos.”

Su abogado evitaba mirarlo.

El hombre que días antes me había humillado ahora estaba pálido. Se le caía la máscara de poder. Me observaba como si fuera una desconocida. Yo sentí una calma extraña: no venganza, no triunfo… solo dignidad recuperada.

En los días siguientes, cambiaron las tornas. Daniel comenzó a llamarme desesperado:

—“Sofía, podemos negociar.”

—“Devuélvelo, por favor, podemos arreglarlo.”

No respondí.

Intentó hablar con mi familia, la misma a la que había insultado. Nadie le abrió la puerta.

Durante la segunda audiencia, la situación empeoró para él. Salieron a la luz más correos donde planeaba falsear declaraciones sobre mis supuestos problemas psicológicos para desacreditarme. Aquello bastó para que el juez emitiera una advertencia legal inmediata.

La demanda se tambaleaba.

Daniel sudaba, se rascaba las manos, no podía mirarme a los ojos. Su abogado pidió retirarse del caso alegando “conflictos éticos”.

Era irónico: el hombre que planeaba destruirme se había quedado solo.

Días después, recibí un mensaje que nunca pensé leer:

—“Perdóname. Me equivoqué. No te reconozco.”

Yo ya no necesitaba disculpas. Había aprendido que quien te desprecia cuando cree tener poder, muestra su verdadero rostro.

No volví a verlo.

El proceso terminó con una resolución clara: Daniel no recibiría un solo euro de mis fondos, y la separación se cerró sin beneficios para él.

Yo, en cambio, recuperé algo mucho más grande que dinero: mi voz.

Los meses posteriores fueron extraños. Aprender a vivir sin miedo ni humillaciones parecía más difícil que la batalla legal. Volví a trabajar, retomé mi carrera en diseño de interiores y alquilé un pequeño estudio cerca del mar. Cada mañana, al abrir las ventanas, respiraba libertad.

Algunas noches todavía recordaba la voz de Daniel diciendo: “—Ya no vales nada para mí.” Pero ya no dolía; había perdido su poder. Es curioso cómo una frase destinada a destruirte puede terminar siendo la chispa que te despierta.

Recibí mensajes de mujeres que habían oído mi historia a través de conocidos. Me confesaban vivir situaciones parecidas: control financiero, desprecio emocional, dependencia camuflada como “amor”. Escucharlas me hizo comprender algo: yo no fui una excepción; fui solo una que se atrevió a actuar a tiempo.

Nunca quise vengarme. Mi objetivo fue protegerme. Defender lo mío. Demostrarme que no estaba atrapada.

A veces pienso qué habría pasado si no hubiera revisado aquel portátil, si hubiera ignorado mis sospechas. Probablemente habría perdido todo creyendo que lo merecía.

Hoy sé que nadie merece ser reducido a nada.

Daniel sigue en la ciudad. Alguna vez lo vi desde lejos, caminando apresurado. Me reconoció al mismo tiempo que yo a él. Bajó la mirada.

Yo seguí caminando.

No necesité decir una palabra.

Porque el silencio de quien ya no tiene nada que explicar… es la verdadera victoria.

Y ahora quiero preguntarte a ti:

👉 ¿Crees que hice lo correcto al proteger mis bienes sin confrontarlo directamente?

👉 ¿Habrías actuado diferente en mi lugar?

Déjame tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con quien pueda necesitar el valor para elegir su propia libertad.