“Creen que estoy aquí para que me rescaten”, me dije mientras entraba en la sala de estar de la casa de mis padres. Todas las sillas estaban ocupadas. Mi madre, Carmen, tenía las manos entrelazadas con nerviosismo. Mi padre, Antonio, permanecía serio, con los labios apretados. Mi hermana mayor, Laura, evitaba mirarme directamente. Incluso mi tío Javier había venido, como si se tratara de una intervención. Para ellos, yo era Daniel Moreno, el hijo que había fracasado con su empresa.

“Siéntate”, dijo mi padre sin rodeos. “Tenemos que hablar de tu fracaso.”

La palabra cayó pesada, como si llevara meses esperando ser pronunciada en voz alta. Empezaron a enumerar errores que nunca entendieron del todo: que si dejé mi trabajo estable, que si arriesgué demasiado, que si debí escuchar más consejos. Mi madre hablaba de preocupación, Laura de decepción disfrazada de apoyo. Mi tío sugería que volviera a vivir con mis padres “hasta que me recuperara”.

Yo los dejé hablar. Los dejé juzgarme. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cualquier explicación en ese momento sonaría a excusa. Para ellos, mi empresa había cerrado. Punto final. Lo que no sabían era que lo peor había pasado hacía meses. Que la quiebra aparente había sido una reestructuración silenciosa. Que el producto que nadie creyó necesario ahora estaba siendo utilizado por empresas logísticas de verdad.

Mientras mi padre proponía prestarme dinero con condiciones, mi teléfono vibró en el bolsillo. No lo saqué de inmediato. Respiré hondo. Volvió a vibrar.

Lo miré.

Un titular.

Un nombre.

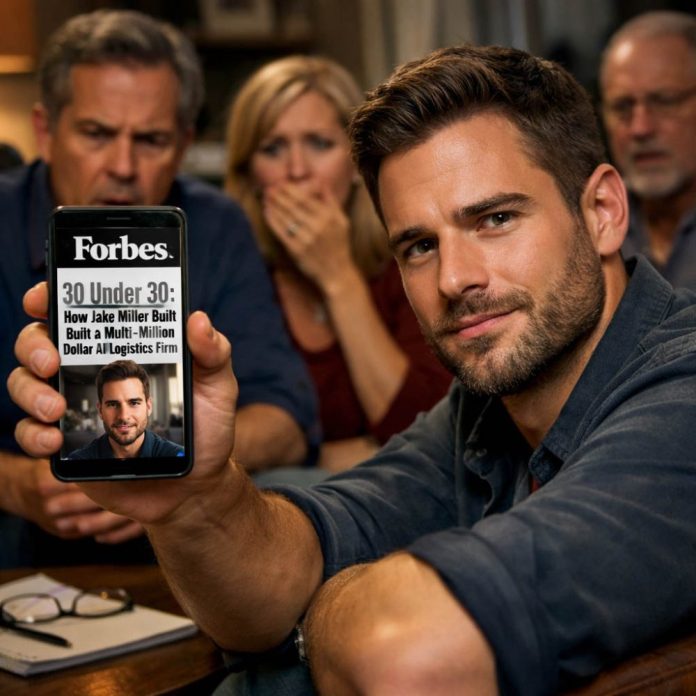

Revista Forbes España: Cómo Daniel Moreno transformó un fracaso en una startup rentable en menos de un año.

Sentí cómo el pulso se me aceleraba. Levanté la vista. Mi madre seguía hablando, sin darse cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Sin decir una palabra, saqué el móvil y lo dejé sobre la mesa.

Mi padre fue el primero en verlo. Su expresión se congeló. Laura se inclinó para leer. El tío Javier dejó de sonreír.

La habitación quedó en silencio absoluto.

Y en ese instante, la reunión dejó de ser sobre mi supuesto fracaso y se convirtió en algo mucho más incómodo para todos ellos.

“¿Esto… es real?”, preguntó mi padre finalmente, con la voz más baja de lo habitual.

“Sí”, respondí. “Lo es.”

Nadie habló durante unos segundos. El silencio ya no era de juicio, sino de desconcierto. Mi madre tomó el teléfono con cuidado, como si pudiera romperse. Leyó el artículo despacio, línea por línea. Laura fruncía el ceño, intentando encajar lo que veía con la imagen que había construido de mí.

“Pero… pensábamos que la empresa había fracasado”, dijo ella.

“Casi lo hizo”, contesté con calma. “Y fue entonces cuando empezó a funcionar de verdad.”

Les conté todo lo que nunca preguntaron: las noches durmiendo en la oficina, las reuniones donde nadie confiaba, los contratos que se cayeron a última hora. Les hablé de la vergüenza de no pedir ayuda, del miedo de confirmar sus sospechas si admitía lo mal que estaba. También les expliqué cómo cambié el modelo de negocio, cómo encontré a los clientes correctos y cómo, poco a poco, los números empezaron a cuadrar.

Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas. “No sabíamos que estabas pasando por todo eso.”

“No”, dije sin dureza. “Nunca preguntaron de verdad.”

Mi padre apoyó los codos en las rodillas. “Pensé que insistiendo te protegería.”

“Proteger no siempre es empujar a lo seguro”, respondí. “A veces es confiar.”

Nadie discutió eso. Incluso el tío Javier evitó hacer comentarios. La dinámica había cambiado. Ya no estaban explicándome la vida; estaban intentando comprenderla. Me preguntaron cómo funcionaba la empresa, cuáles eran los planes, si estaba bien económicamente. Respondí, pero algo dentro de mí ya estaba más tranquilo que satisfecho.

Cuando me levanté para irme, mi padre me acompañó hasta la puerta. Dudó un segundo antes de hablar. “Estoy orgulloso de ti”, dijo, torpe, sincero.

Lo agradecí. De verdad. Pero entendí algo fundamental esa noche: su orgullo ya no definía mi valor. Yo había aprendido a sostenerme solo, incluso cuando nadie apostaba por mí.

Después de esa reunión, muchas cosas cambiaron, pero no de la manera que uno imagina. Mi familia empezó a verme distinto. Ya no como al hijo que necesitaba ayuda, sino como alguien capaz. Sin embargo, yo también los veía distinto a ellos. No con rencor, sino con claridad.

Entendí que muchas veces quienes más dudan de nosotros no lo hacen por maldad, sino por miedo. Miedo a que nos equivoquemos, a que suframos, a que nos salgamos del camino que ellos consideran seguro. Pero ese miedo, cuando se impone, puede convertirse en una carga silenciosa.

El artículo de Forbes no fue lo más importante de mi historia. Fue solo la prueba visible de algo que ya había sucedido mucho antes: yo no me rendí cuando nadie creía. Construí en silencio. Aprendí a no depender del aplauso para seguir adelante.

Hoy sigo trabajando duro. Sigo equivocándome. Sigo aprendiendo. Y sigo recordando aquella reunión como el momento exacto en el que dejé de necesitar aprobación para sentirme completo.

Si estás leyendo esto y alguna vez te han etiquetado como “el que fracasó”, recuerda algo: el fracaso casi siempre es solo una fase, no un destino. La gente juzga el resultado final, pero rara vez entiende el proceso.

Ahora quiero saber de ti.

¿Alguna vez dudaron de ti las personas más cercanas?

¿Te subestimaron cuando más necesitabas apoyo?

Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy.